未熟児網膜症 |

未熟児網膜症 retinopathy of prematurity (ROP)

後水晶体線維増殖 retrolental fibroplasia (RLF)

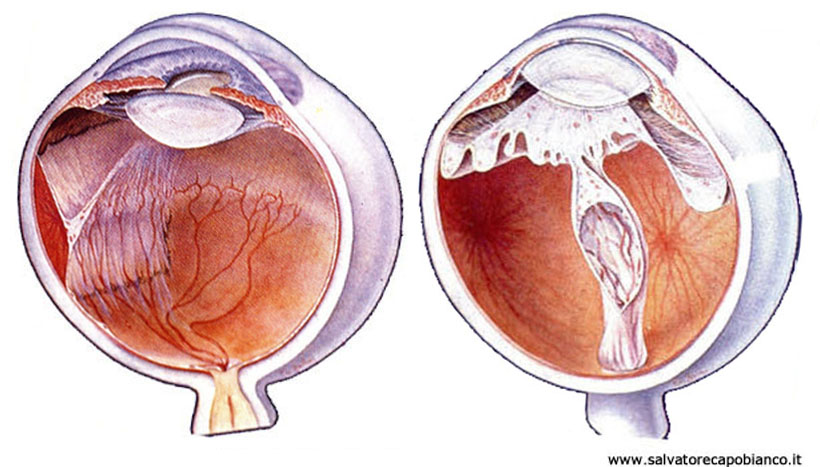

周辺網膜有血管領域と無血管領域との,特に境界での増殖反応(新生血管と線維増殖.

未熟網膜血管と未熟硝子体(硝子体の発達には正常網膜が必要)がスパイラル化.

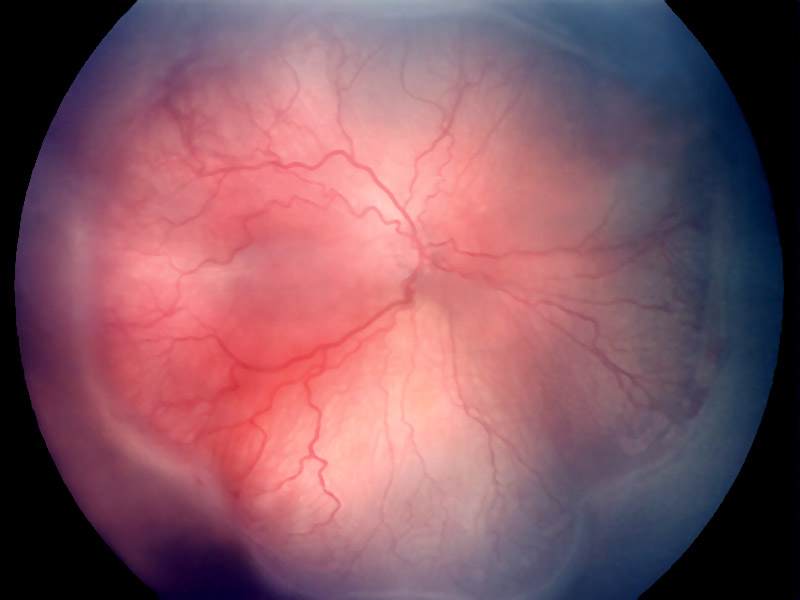

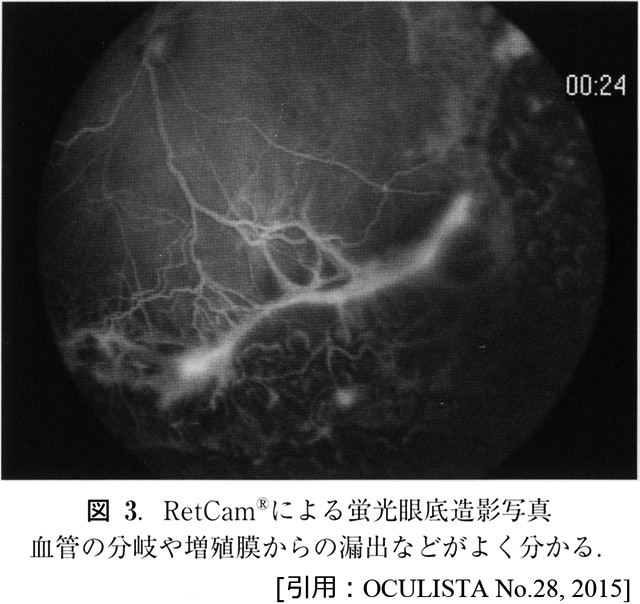

最周辺部の無血管領域に接する(有血管先端部)毛細血管の異常分岐・増殖(血管新生).

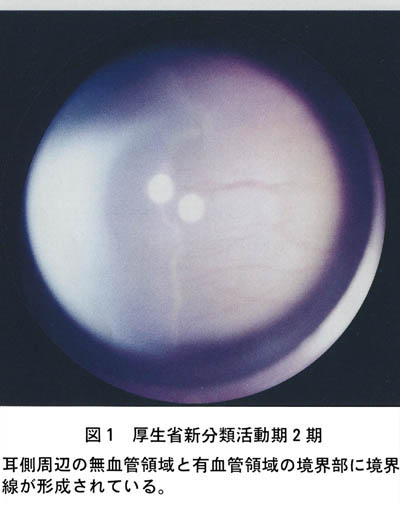

これにより増殖部が明瞭化,硝子体側へ隆起.「境界線」という.

既存網膜血管の拡張.

硝子体内への滲出反応,出血.

隆起増殖組織(円周状)の収縮.

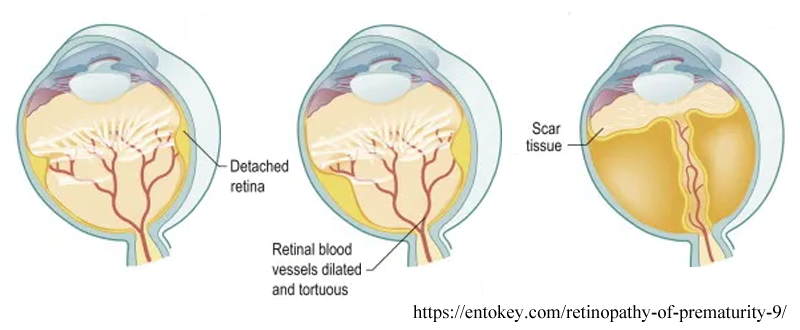

網膜の変形・剝離.等が連続的に進行する.

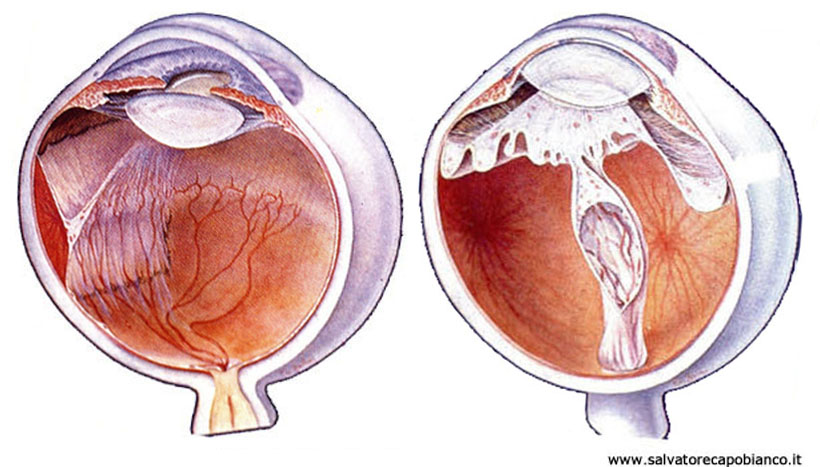

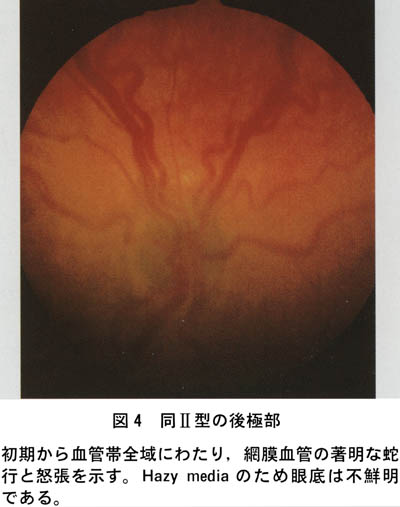

「劇症型」では赤道部手前で無血管領域・境界線が形成され,網膜血管は全域で著明な蛇行怒脹を示す.この場合,急速に全剝離へと進む.

低出生体重児では出生時に眼球,特に網膜血管の発達が未熟で,網膜周辺部には無血管領域が存在する.たいがいは血管が成長しても(生理的新生血管)ある程度の時点で活動性は無くなるが(自然寛解),一部で網膜症へと進行する.特に,未発達網膜が酸素投与(保育器)により血管閉塞をきたし,そのごの酸素濃度の低下によって血管の増殖変化を起こす(活動期).無血管領域(低酸素応答)で産生される細胞成長因子(VEGFなど)が有血管領域と無血管領域の境(仮の鋸状縁部)での血管内皮細胞の増殖を加速させ病的新生血管と化し(境界線形成),結合組織を伴い硝子体腔や水晶体後面へ向かう線維血管増殖膜となる.これが収縮すると牽引性網膜剝離を生じて,機能を失う.

活動性が低下した線維膜は,後水晶体線維増殖という状態で白色瞳孔を示す(瘢痕期).

網膜血管は14週~4か月頃から眼球内に進入し,鼻側は在胎8か月,耳側は9か月で鋸状縁まで届く.従って在胎8か月(・・・30週)以前,生下時体重1500g未満で網膜症が急増する.

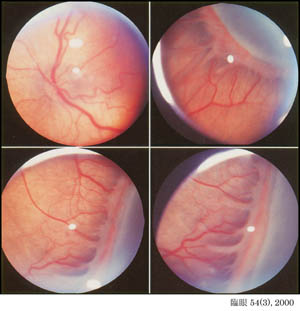

ということで, 出生後2週ごとの眼底検査が推奨される.活動期の急性変化はこの限りではない(日々進行する).

なお元々の予定日を過ぎて所見がなければひとあんしん,という経験則がある.

保育器での過剰な酸素投与が問題ではあるが,低い設定では死亡率が上がってしまう,とのことである.

❶厚生省分類では活動期を,I型,中間型,II型にわけている.

・I型:病変が網膜血管の先端にあり,進行が緩徐.

・中間型:

・II型:後極血管の拡張蛇行が強く,増殖変化が急速に進行する劇症型を指す.おもに超低出生体重児で要注意である.

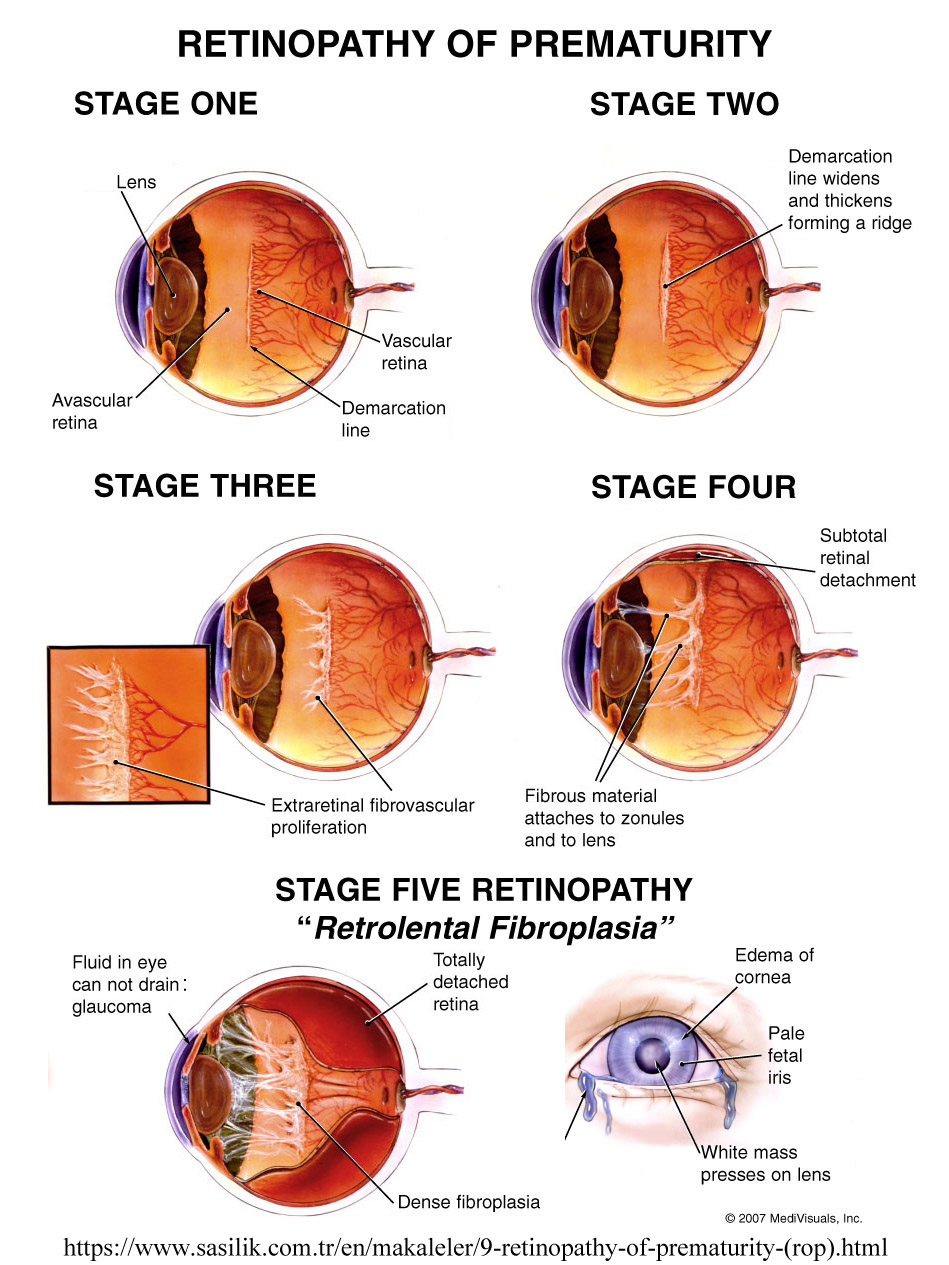

❷国際分類(第4版,2021)では,先ず有血管領域―無血管領域の接続部(最も活動性が高いと考えられる)の所見から,stages 1―3 を acute disease としている.

retinal detachment については stages 4―5 に定義している.

急激な新生血管増殖の進展を示唆する重症徴候として,網膜血管の拡張・蛇行に注目している.

・“plus”disease:

後極部(zoneI)内で静脈の怒脹や動脈の蛇行が二象限あるいは半周以上に認める,さらに虹彩血管の高度な充血,など.

・“preplus”disease:

| 厚生省分類 | 国際分類 |

|---|---|

| I型 | |

| 1期(stage 1)網膜内血管新生期 | (NA) |

| 2期(stage 2)境界線形成期 | stage 1 demarcation line |

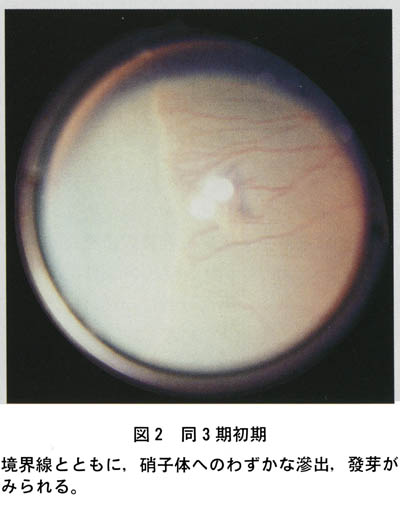

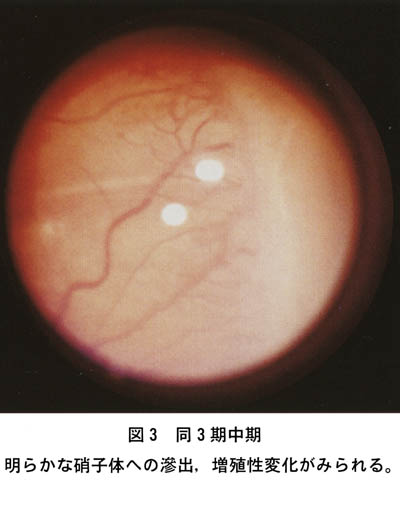

| 3期(stage 3)硝子体内滲出と増殖期 | |

| 初期:わずかな硝子体への滲出,発芽 | stage 2 ridge |

| 中期:明らかな硝子体への滲出,増殖性変化 後期:中期の所見と牽引性変化 |

stage 3 extraretinal fibrovascular proliferation |

| 4期(stage 4)部分的網膜剝離期 | stage 4 subtotal retinal detachment 4A extrafoveal 4B retinal detachment including fovea |

| 5期(stage 5)網膜全剝離期 | stage 5 total retinal detachment 5A disc visible with ophthalmoscopy 5B disc invisible with ophthalmoscopy 5C 5B & anterior segment abnormalities |

| 中間型 | (NA) |

| II型 (後極血管の拡張・蛇行,滲出変化, 後極の新生血管,急激な網膜剝離) | aggressive ROP |

| 1度(grade 1) | 後極部に著変なく,周辺部に軽度の瘢痕性変化がある (網膜あるいは硝子体の白色瘢痕組織の遺残,境界線の痕跡,色素沈着,網膜脈絡膜萎縮巣) |

| 2度(grade 2) 弱度 中等度 強度 | 牽引乳頭がある わずかな牽引乳頭,黄斑部に変化なし 明らかな牽引乳頭と黄斑部の外方偏位 中等度の所見に加え,黄斑部に器質的変化がある |

| 3度(grade 3) | 後極部に束状網膜剝離がある(網膜襞) |

| 4度(grade 4) | 瞳孔領の一部に後水晶体線維増殖がある |

| 5度(grade 5) | 完全な後水晶体線維増殖がある |

◈厚生省分類:1974年発表,82年改正(新分類

◈国際分類:1984年発表,87年改正,2005年新改正,2021年 ver.3

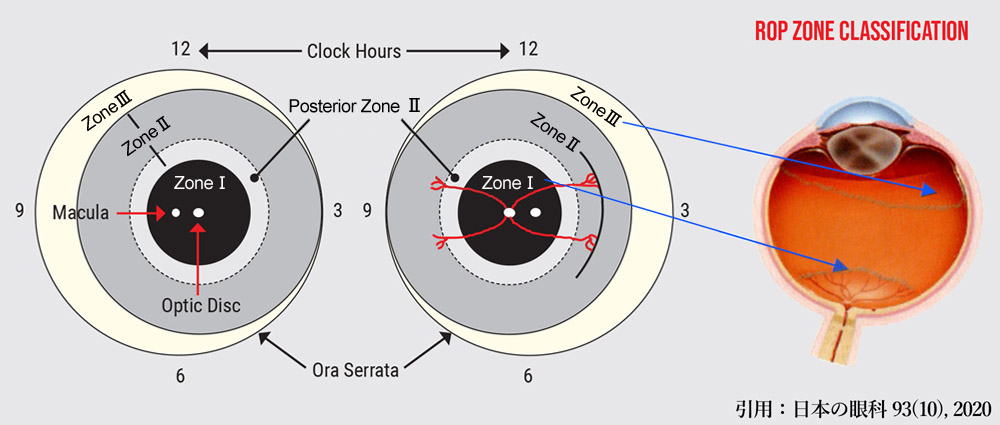

❶ zoneI:視神経乳頭と中心窩の距離の2倍を半径とした円の中.

旧版

では

+25~28 Dの倒像鏡集光レンズで視神経乳頭が端に位置した時に見える範囲を半径とする円内,

❷ zoneII:鼻側鋸状縁までの円の中.

zoneIに接する2乳頭径幅の領域を,

posterior zoneIIと設定,

❸ zoneIII:それより外周.

❹notch 弯入:網膜有血管の先端部が,円周の 1~2 時間(30~60°)の範囲で後極zoneに向かって侵入している.

❺regression 退縮:自然経過 または 治療結果.残存する無血管領域の範囲

❻reactivation 再燃:治療後の再発,特に新規に出現した活動性病変

❼long-term sequelae 長期経過 または 後期の合併症 【晩期網膜剝離,網膜分離,周辺部無血管領域,黄斑異常,網膜血管異常(分岐異常、牽引、網膜ひだ,硝子体出血など),緑内障

➑5C期の前眼部変化:浅前房,角膜・虹彩・水晶体癒着,角膜混濁などで,漏斗状になった全剝離(closed funnel configuration)を示唆する.

❾全剝離

❿

光凝固あるいは冷凍凝固.進行例では硝子体切除手術.今後,抗VEGF療法に期待.

超低出生体重児の86%に網膜症が発症し,うち41%に網膜光凝固治療が必要となり,5%に重篤な視力障害が生じた.発症時期は,在胎26週未満では平均で修正在胎30週以降,在胎27週以上では生後5週以降であった(平岡,2004).

参照 ⇔ エッセンシャル眼科学 第8版 326ページ:未熟児網膜症

| 瘢痕期 1度 | |

|---|---|

| 0.7 < | 50% |

| 0.4 〜 0.6 | 40% |

| < 0.3 | 10% |

| 瘢痕期 2度 | |

| 0.4 〜 0.6 | 50% |

| 0.1 〜 0.3 | 20% |

| < 0.1 | 30% |

| 瘢痕期 3度 | |

| < 0.1 | 100% |

☞ 未熟児:low birthweight infant

| ㋐ 低出生体重児;low 出生時体重 | 2500g未満 |

| ㋑ 極低出生体重児;very low 〜 | 1500g未満 |

| ㋒ 超低出生体重児;extremely low 〜 | 1000g未満 |

☞ 在胎週:gestational period

臨床産科では,妊娠前の最終月経開始日(=0週0日)から数えた週数を在胎週数とする.そして4週=28日を「1か月」と扱う.また,「妊娠何か月」と表現するときは,1から始まる「数え月」で表現する.これにより,十か月40週0日を標準的な妊娠期間として出産予定日を導出する.通常,在胎24週から37週未満の分娩を早期産(早産児),在胎37週以上42週未満の分娩を満期産(正期産児),42週以後の分娩を過期産(過期産児)としている.

早産児の発達や成長については,実際に産まれた日ではなく出産予定日を基準に考える.修正月齢である.出産予定日より2か月早く産まれてきた早産児は生後1か月で修正36週,生後2か月で修正月齢0か月,生後4か月で修正月齢2か月となる.

☞ 出生:しゅっせい ― 医学用語として. しゅっしょう ― 国語辞書的に.

活動期I型 (type I)

活動期II型 (type II)

主として極低出生体重児の未熟性の強い眼に起こり,赤道部より後極側の領域で,全周にわたり未発達の血管先端領域に,異常吻合および走行異常,出血などがみられ,それより周辺は広い無血管領域が存在する.網膜血管は,血管帯の全域にわたり著明な蛇行怒脹を示す.以上の所見を認めた場合,Ⅱ型の診断は確定的となる.進行とともに,網膜血管の蛇行怒脹はますます著明になり,出血,滲出性変化が強く起こり,I型のような緩徐な段階的経過をとることなく,急速に網膜剝離へと進む.

国際分類 活動期